Buat Apa Konferprov PWI Jawa Tengah?

Oleh Gunoto Saparie

Ada yang selalu hangat, dan entah bagaimana terasa akrab, setiap kali kita berbicara tentang wartawan. Tentang mereka yang menulis berita pagi-pagi, mengejar narasumber di tengah panas kota, lalu pulang dengan wajah lelah dan bau tinta. Kita seperti berbicara tentang sejenis pekerja yang setengah idealis, setengah pragmatis, setengah pahlawan, setengah manusia biasa. Di antara setengah-setengah itu, ada dunia kecil yang bernama organisasi wartawan, tempat mereka berkumpul, saling memanggil “kawan”, saling berdebat tentang idealisme, sambil menyeduh kopi dalam gelas kertas.

Saya kira, suasana seperti itu akan terasa lagi pada 18 Oktober nanti, di Semarang. Di gedung pertemuan, ratusan wartawan dari berbagai daerah di Jawa Tengah akan datang menghadiri Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI. Sebuah peristiwa yang rutin, lima tahun sekali. Tidak ada yang istimewa, tampaknya. Tetapi seperti yang sering terjadi dalam hidup kita, yang rutin itulah kadang yang paling sarat makna.

Sebab, di balik rapat pleno, daftar pemilih tetap, dan suara-suara yang mungkin saling bersaing di ruang sidang, ada beberapa pertanyaan yang mengintip: Untuk apa Konferprov PWI Jawa Tengah? Untuk apa sebenarnya organisasi wartawan ada? Siapakah calon terkuat pengganti Amir Machmud NS sebagai Ketua PWI Jawa Tengah? Mungkinkah Setiawan Hendra Kelana? Atau justru Imam Nuryanto?

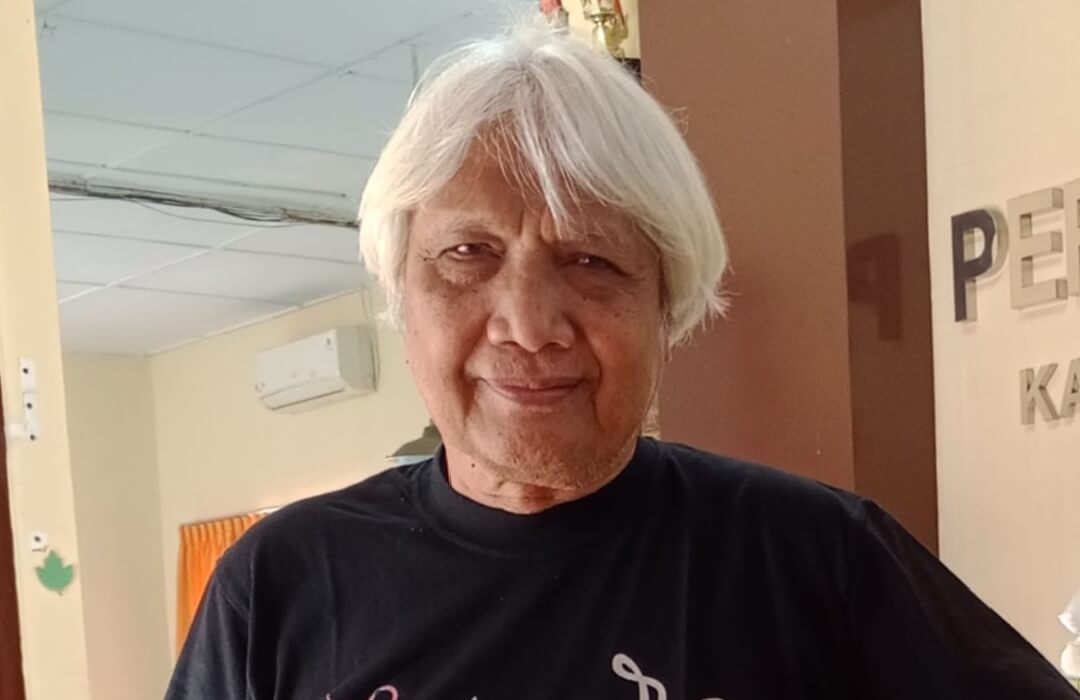

Saya masih ingat cerita seorang wartawan senior yang saya temui beberapa tahun lalu di Yogyakarta. Rambutnya sudah memutih, tangannya gemetar ketika memegang rokok, tetapi matanya menyala ketika ia berbicara tentang masa mudanya di tahun 1970-an. “Waktu itu, kami tidak tahu apakah besok masih bisa menulis,” katanya pelan. “Tapi kami menulis juga.”

Ia bercerita tentang masa ketika berita harus lewat sensor, ketika surat kabar bisa dibredel hanya karena satu kalimat yang “terlalu berani”. Tentang malam-malam di kantor redaksi ketika mereka membicarakan cara menulis yang bisa menyampaikan kebenaran tanpa harus mengundang larangan. Di masa itu, wartawan bukan hanya penulis, tetapi juga saksi dan, kadang-kadang, korban.

Dan dari masa-masa itu, organisasi seperti PWI tumbuh. Sebagai payung, kadang sebagai pelindung, kadang juga sebagai penjara yang lembut. Tetapi selalu ada sesuatu yang hidup di dalamnya: keyakinan bahwa wartawan adalah bagian dari perjuangan bangsa.

Kini, setelah lebih dari setengah abad, zaman sudah berubah. Wartawan tidak lagi hidup dalam ancaman pembredelan, melainkan dalam ancaman yang lebih halus: dilupakan.

Mungkin itu sebabnya, konferensi wartawan hari ini selalu terasa sedikit canggung. Di satu sisi, masih ada semangat untuk memperbarui organisasi, memilih pemimpin baru, membicarakan program kerja. Di sisi lain, kita tahu, dunia di luar sudah berubah begitu cepat.

Di luar ruang konferensi, orang sibuk dengan berita viral, dengan trending topic, dengan kabar selebritas yang jatuh cinta atau tersandung kasus. Orang membaca berita, tetapi tidak lagi tahu siapa wartawannya. Kadang mereka bahkan curiga: Apakah berita ini benar, atau hanya hasil pesanan?

Sementara itu, wartawan sendiri sering terjebak di antara idealisme dan kebutuhan hidup. Mereka menulis berita politik di pagi hari, lalu menulis advertorial untuk klien di sore hari. Mereka bicara tentang “independensi”, tetapi juga tahu bahwa honor tak cukup untuk menutup biaya sekolah anak.

Apakah PWI bisa menjawab dilema seperti itu? Saya tidak tahu. Tetapi saya berharap konferensi di Semarang nanti tidak hanya menjadi pesta formalitas lima tahunan. Sebab di balik papan nama, spanduk, dan kata sambutan, ada krisis yang lebih dalam: krisis makna.

Umar Kayam pernah menulis tentang orang-orang kecil yang hidup di antara dua dunia: dunia impian dan dunia kenyataan. Ia menulis dengan empati, bukan dengan amarah. Ia tidak mengutuk perubahan, tetapi mencoba memahami mengapa manusia harus berubah, bahkan ketika perubahan itu membuatnya kehilangan sesuatu yang berharga.

Saya kira, wartawan hari ini hidup di dalam dunia semacam itu. Dunia yang serba cepat, serba terbuka, serba transparan, tetapi juga serba dangkal. Dunia yang memberi kebebasan luar biasa, tetapi sering membuat orang bingung: kebebasan untuk apa?

Kita mungkin bebas menulis apa saja, tetapi apakah tulisan kita masih dibaca dengan sungguh-sungguh? Kita mungkin bebas mengkritik kekuasaan, tapi apakah kritik itu masih mengguncang kesadaran publik? Kita mungkin bebas menyebarkan berita, tapi apakah berita itu masih mengandung kebenaran yang utuh?

PWI, dalam situasi seperti ini, seharusnya bisa menjadi ruang untuk merenung. Sebuah tempat di mana wartawan bisa berhenti sejenak, menatap cermin, dan bertanya: “Apakah aku masih menulis dengan jujur?”

Ada sesuatu yang selalu menyentuh hati saya ketika membaca kalimat Mochtar Lubis tentang enam sifat wartawan ideal: berani, jujur, objektif, adil, bertanggung jawab, dan rendah hati. Keenam kata itu, hari ini, mungkin terdengar seperti petuah lama di tembok redaksi yang berdebu. Tapi justru karena itu, ia penting untuk diingat. Sebab dunia sekarang punya cara lain untuk menilai wartawan: jumlah pengikut di media sosial, banyaknya klik, viral atau tidak.

Dalam ukuran seperti itu, keberanian sering kalah oleh kenyamanan, kejujuran kalah oleh strategi, dan kerendahan hati kalah oleh pencitraan. Wartawan yang dulu disebut “anjing penjaga demokrasi”, kini sering tampak seperti penghibur digital.

Saya tidak hendak menghakimi. Semua orang berjuang dengan caranya sendiri. Tapi saya hanya ingin mengingatkan: di balik layar yang terang, sering ada cahaya yang pelan-pelan redup. Dan kalau wartawan tidak lagi merawat cahaya itu, siapa yang akan melakukannya?

Mungkin memang sudah waktunya kita tidak melihat konferensi PWI hanya sebagai soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sebab, sejujurnya, tidak banyak yang peduli siapa ketuanya. Publik lebih peduli apakah berita yang mereka baca jujur, apakah fakta yang disajikan bersih dari kepentingan.

Kalau organisasi wartawan hanya sibuk membagikan kartu anggota, menyiapkan acara, dan memberi penghargaan, lalu lupa memperjuangkan martabat profesinya, ia akan kehilangan makna. Sebuah organisasi yang kehilangan makna tak jauh beda dengan panggung yang kehilangan penonton. Lampu masih menyala, tirai masih terbuka, tapi tak ada yang menonton lagi.

Mungkin itulah cermin yang retak di ruang konferensi itu nanti. Para wartawan akan berbicara tentang kode etik, tentang profesionalisme, tentang kebebasan pers, sambil sesekali melirik ponsel, melihat siapa yang baru mengunggah foto selfie di media sosial.

Dan di sela-sela pidato resmi, mungkin akan terdengar tawa kecil, nostalgia tentang masa lalu, atau keluhan tentang gaji yang tak naik-naik. Tetapi di antara semua itu, saya ingin percaya masih ada satu hal yang tak hilang: rasa cinta pada pekerjaan ini. Cinta yang membuat seseorang rela menulis sampai larut malam. Cinta yang membuat wartawan tetap berlari mengejar narasumber meski hujan turun deras. Cinta yang membuatnya tetap percaya bahwa kata bisa mengubah dunia, meski dunia sering tak mau berubah.

Di akhir hari, mungkin itulah yang paling penting. Bukan siapa Ketua PWI Jawa Tengah berikutnya, bukan juga siapa yang duduk di panitia atau berapa banyak sponsor acara. Yang penting adalah apakah wartawan masih bisa menulis dengan nurani.

Sebab, seperti kata Rosihan Anwar, tugas wartawan hanyalah satu: memberi tahu rakyat apa yang sebenarnya terjadi. Kalimat yang sederhana, tetapi dalam dunia yang riuh oleh kebohongan, ia menjadi kalimat yang revolusioner.

Mungkin sudah saatnya PWI kembali menjadi rumah tempat wartawan belajar tentang itu. Bukan rumah yang besar dan mewah, tapi rumah yang hangat, yang punya ruang untuk berdiskusi, untuk bertengkar dengan pikiran, dan untuk saling mengingatkan agar tetap jujur.

Sebab pada akhirnya, wartawan bekerja untuk waktu. Ia menulis hari ini agar besok bisa dikenang. Ia menulis dengan cahaya agar masa depan tidak gelap. Dan untuk itu, ia perlu cermin, meski cermin itu retak, meski pantulannya tak sempurna.

Di Semarang nanti, di ruang konferensi itu, semoga para wartawan yang berkumpul bisa melihat bukan hanya wajah mereka sendiri, tetapi juga bayangan profesi yang mereka cintai. Sebab mungkin di sanalah, di cermin yang retak itu, wartawan bisa menemukan kembali dirinya.

(Gunoto Saparie adalah mantan pengurus PWI Jawa Tengah)